Виктор Мяукин

«Не жалею, не зову, не плачу,

Всё пройдёт, как с белых яблонь дым…

Увяданьем золота охваченный,

Я не буду больше молодым…

Ты теперь не так уж будешь биться,

Сердце, тронутое холодком,

И страна берёзового ситца

Не заставит шляться босиком.

Дух бродяжий, ты всё реже, реже

Расшевеливаешь пламя уст…

О, моя утраченная свежесть,

Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скромнее стал в желаньях,

Жизнь моя, иль ты приснилась мне,

Будто я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны…

Тихо льётся с клёнов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть»

(Сергей Есенин)

Я родился 25 декабря 1931 года в селе Песчанка Земетчинского района Пензенской области. В семье был пятым ребёнком. Старшая сестра Катя была 1920 года рождения, Аня – 1922, Маша – 1924, Саша – 1926. Родители – Петр Миронович и Евдокия Фёдоровна зарегистрировали меня спустя 18 дней после моего рождения — 13 января 1932-ого, т.е. следующего года, то бишь, как объяснила мне потом мать, сделала она это сознательно, чтобы отсрочить мне по достижении 18-летнего возраста призыв в армию на один год. Поэтому родственники и близкие друзья всю жизнь поздравляют меня 25 декабря, а остальные — по паспорту — 13 января.

Село Песчанка, где я родился, располагалось в лесистой местности с отвоёванными от леса сельхозугодьями и лугами. Посреди села, между двумя большими улицами, протекала речка. В центре, на горке, возвышалась белокаменная церковь. Детская память сохранила величественное внутреннее её убранство, когда однажды по какому-то поводу довелось там оказаться. По воскресным дням жители окрестных деревень приезжали в Песчанку на базар, то бишь, по-нынешнему, на рынок. Отец занимался, как и его предки, кузнечным ремеслом. Ему принадлежала унаследованная от них кузница. Его отец, как и братья отца – все уроженцы Чёрной Слободы города Шацка Рязанской области. В конце 80-х годов XIX столетия за какие-то протестные действия против власти, их, нескольких братьев Мяукиных, выселили за сотню километров от Шацка. Так они оказались в селе Песчанка на территории Пензенской области.

Отец в 29-ом году сдал кузницу в колхоз и вступил в партию ВКП(б). В 1936-ом семья переехала в районный центр Земетчино, и дальнейшая наша жизнь была вся связана с этим местом. Отца направляли на несколько месяцев на учёбу в Москву, на так называемый рабфак. Вернувшись в Земетчино, он в анкетах всегда писал, что окончил не ЦПШ (церковно-приходскую школу), а восемь классов обычной школы.

Земетчино – районный центр Пензенской области, расположено в лесостепной зоне. Леса, поля, реки, железная дорога на Москву и Пензу, сахарный завод, сельскохозяйственное производство, церковь…

В большой нашей семье – нас было с родителями семь человек – царили мир и порядок. Учитывая то, что я был самым младшим, на меня, естественно, распространялся режим доброжелательности и, не исключаю, допускались какие-то поблажки, даже сюсюканье, особенно со стороны старших сестёр. Но в то же время в семье существовало своё воспитание, свои правила, свойственные многодетным семьям.

Помню, однажды, в пятилетнем возрасте, чем-то обиженный — что-то мне не понравилось – устроил настоящую истерику: уселся посреди дома, кричал, визжал, пытаясь таким образом обратить на себя внимание. Разумеется, отца в это время не могло быть дома, потому что при нём я не позволил бы себе такое. Я усиливал истерику, но всё было тщетно. Все ходили мимо меня и — ноль внимания. С точки зрения педагогики такой воспитательный приём был правильным, и я тогда уже своим умишком понял, что надо вести себя прилично.

Помню и такой случай примерно в этом же возрасте. В летнее время за обеденный стол мать поставила большую миску с окрошкой. Приступили к трапезе. Все потянулись к миске своими деревянными ложками. Потянулся и я. И вдруг неожиданно получил от отца ложкой по лбу.

Отец никогда никого не бил, но строгость его признавали.

Удар был чувствительным. Я подумал, что мне, может быть, за что-то предстоит какая-то взбучка. Я выскочил из-за стола, выбежал на улицу и отбежал от дома метров на двести. За мной прибежал старший брат Саша, с трудом уговорил вернуться, по дороге разъяснил, что за обедом я полез сразу на дно за куском мяса, что разрешалось только после того, как будет покончено с похлёбкой и отец постучит несколько раз по миске.

…В шестилетнем возрасте как-то раз я возвращался домой. Во дворе — три собаки, и одна из них с какой-то особой яростью вдруг налетела на меня и цапнула за мягкое место правой ноги, да так, что отметина сохранилась на всю жизнь. Это было ЧП. Отец сразу повёз меня в Тамбов для исследования на бешенство, где порекомендовали на всякий случай сделать пятнадцать уколов в живот.

Отец привёз меня в город Моршанск к своим знакомым, оставил там, и я ходил на уколы – одна инъекция в день. Запомнил с тех пор большую церковь на берегу реки Цны и знаю, что в Моршанске есть табачная фабрика, которая выпускала известную в военное и послевоенное время моршанскую махорку.

С тех пор, если всех людей делить на «собачников» и «антисобачников», то я к первой группе не отношусь. С того случая всю жизнь выстраиваю с четвероногими отношения на дипломатическом уровне. Правда, Лена, моя дочь, с собаками дружит, она с ними на «ты». Андрей, сын мой, всегда держит в доме кота, любит его очень и считает чуть ли не другом номер один J. Стало быть, у моих детей гены матери.

Я иногда в шутку говорю, что всё хорошее в моих детях – от Вероники, она была высшей степени благородства. А вредная часть, если она присутствует в моих детях, то это от той части таблицы Менделеева, к которой принадлежу я.

Итак, с 39-ого года – учёба в школе. 1941-45 годы – Великая Отечественная война.

Отец, две сестры — Катя и Аня, брат Саша – на фронте. Маша в 1943 году поступила в ЛИИЖТ – Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Вступительные экзамены сдавала в Москве, училась в Алма-Ате (Казахстан), куда был эвакуирован институт; с 1944 года после прорыва блокады ЛИИЖТ вернулся в Ленинград. Так что военные годы прожил в Земетчино вдвоём с матерью. От голода и холода спасали корова и печка. С 10-летнего возраста знал, что такое заготавливать сено, дрова…

С разных фронтов приходили письма – треугольные конверты. Отвечал на них.

Письмо, а это лист бумаги, сложенный в треугольное образование, доходило до фронта за три-четыре дня, и если на него был ответ сразу, то за три-четыре дня оно возвращалось в Земетчино. Это надо же, как работала почтовая связь! Треугольник с обозначением всего лишь номера полевой почты и фамилии находил адресата всего за три дня! Ведь фронты были разбросаны на тысячи километров, они находились в постоянном движении, войсковые части меняли дислокацию. Помню, в один день Москва дважды салютовала освобождение в течение одних суток двух городов – Орла и Белгорода. Потом войска двигались по Восточной Европе, но всегда при этом письма приходили вовремя!

Сейчас я живу в Москве, в Крылатском. На метро от станции «Крылатское» до станции «Александровский сад» (то бишь, до Кремля) двадцать пять минут. А письмо, если я отправлю его по почте, может идти до центра пять-шесть суток. Можно теперь представить себе, какой был порядок во время войны, и какой сейчас! Понятно, почему мы тогда победили и ничего путнего не можем добиться сейчас.

…В 1943 году связь с отцом прервалась на восемь месяцев – он находился в окружении под Харьковом, село Екатериновка. Хорошо запомнилось несколько моментов из писем с фронта. Отец писал о том, что у него состоялась встреча с дочерью Катей во время форсирования Днепра, когда объединились два Украинских фронта, в которых они находились. Он – старший сержант, исполняющий обязанности командира взвода связи, она – санинструктор.

Старший брат Саша писал, как за ним однажды охотился немецкий самолёт «мессер», когда он вёл автомашину. «Мессер» сделал несколько заходов. Машину всё-таки разбомбил, но Саше удалось в последний момент выпрыгнуть из неё и спастись. В таких случаях я на эти письма реагировал «салютом» — 21-м ударом молотка в пол.

В конце войны, когда мы шли по Восточной Европе, войскам разрешили направлять домой посылки определенного веса – восемь килограммов. Это трофеи – одежда, обувь и прочее.

В Земетчино каждый день из багажного вагона пассажирского поезда разгружали посылки, и некоторые земетчинцы получали их не по одному разу. Однажды мать попросила меня написать отцу письмо под её диктовку. Говорит, пиши: «Дорогой отец! Мы живём хорошо, у нас всё в порядке, но Виктор бегает на улице босиком и не знаем, в чём пойдёт в школу и т.д.». Я, дурак, всё так и написал, тем более что всё это соответствовало действительности.

Вскоре мы получили посылку с тремя парами новенькой чешской обуви на толстой подошве. На посылке значилась фамилия отправителя – какого-то Жукова. Я потом спросил у отца, почему он раньше не отправлял посылки и почему отправителем значился какой-то Жуков. Он разъяснил мне, что отправлять посылки было некогда, всё время с боями шли вперёд, но когда получил моё письмо, то первым делом в городе Брно (Чехословакия) с боем захватили обувной магазин. Говорил, что бой был не из лёгких, можно было и не уцелеть… А фамилия Жуков была потому, что ему самому некогда было отправлять посылку, и он попросил это сделать своего товарища Жукова, который шёл вторым эшелоном. А дураком-несмышлёнышем я был потому, что писать такие письма на фронт нельзя, можно грех на душу взять. Хотя и мать можно было понять, потому что ей было обидно, что все получают посылки, а мы нет. Потом мы получали посылки и от отца, и от Саши, одну получила Маша в Ленинграде.

В августе 45-ого года мы получили треугольный конверт от отца, на обратном адресе стояла надпись: «Проездом. Москва». Я решил, что отец возвращается домой и, не распечатывая конверта, стал салютовать молотком. Но когда распечатал письмо, оказалось, что отец едет проездом через Москву на новый фронт – войну с Японией. Стало быть, салютовал я напрасно.

Отец вернулся из Маньчжурии после капитуляции Японии. За время войны он был четырежды ранен, дважды контужен, трижды пребывал в штрафных ротах. В письмах он писал, что награждён пятью боевыми орденами, но приехал только с двумя – Орденом Славы III степени и Орденом Отечественной войны II-ой. На мой вопрос: «А где остальные?», — ответил, что представляли ещё к трём, но поскольку всё время был на передовой, ордена до него не дошли.

Отец, в отличие от матери, православной христианки, не скрывал своих атеистических убеждений. Был настоящим коммунистом. Несмотря на то, что находился несколько месяцев в окружении, трижды попадал в штрафные роты, сохранил свой партийный билет. Много читал, хорошо разбирался в политике, после войны осуждал Сталина за отстранение Жукова. Но когда после смерти Сталина Хрущёв развенчивал культ личности, осуждал Хрущёва.

Отец любил стихи Есенина. У меня сохранилась записная книжка, где он, будучи у меня в гостях в Петрозаводске в 1972 году, на 76-ом году жизни, переписывал стихи Есенина. Записи обрываются на стихотворении «Клён ты мой кудрявый, клён заледенелый…».

Большим поклонником Есенина был и мой родной дядя, брат матери – Московкин Владимир Фёдорович. Участник Великой Отечественной войны, после Победы, он работал председателем колхоза в селе Песчанка. В 1949 году ему удалось оставить колхоз и перебраться в Москву. Умер он в Москве в 1994 году на 96-ом году жизни. До конца своей жизни он читал Есенина. Любимым его, можно сказать, коронным номером было стихотворение «Ты жива ещё, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет…». Так что мою любовь к Есенину можно объяснить наследственным свойством. Генетика! Как говорят, «гены пальцем не раздавишь» J.

Отец после войны, если он выпивал лишние сто граммов, любил петь украинские песни: «Распрягайте, хлопцы, кони» и т.д. Сказывалось, что он всю войну прошёл в составе Второго Украинского фронта до Праги, и среди сослуживцев там было много украинцев. Было у него желание побывать в селе Екатериновка, что под Харьковом, где он находился в окружении восемь месяцев, но так он туда больше и не выбрался.

Тем временем, своим чередом, шла моя учёба в Земетчинской средней школе. В 8-10-ых классах директором школы был Мяукин Фёдор Герасимович, родом из Песчанки, вероятнее всего, двоюродный брат моего отца, тоже участник Великой Отечественной войны, был политруком, политкомиссаром. А в одном классе со мной училась Мяукина Рая, его дочь. Впоследствии она окончила Московский педагогический институт, факультет иностранных языков – французское отделение, и работала преподавателем французского языка в одном из Новосибирских вузов. Слава Богу, жива, и я с удовольствием поддерживаю с ней отношения – иногда переписываемся и созваниваемся.

В 1947 году, после восьмого класса, в летние каникулы, мне довелось побывать в Ленинграде, в гостях у сестры Маши. Ехал туда с фанерным чемоданом – вёз картошку, капусту, морковь. Чемодан был тяжёлый, и я с трудом перебирался с Казанского вокзала на Ленинградский. Это была моя первая самостоятельная поездка за пределы Земетчино. В Ленинграде был желанным гостем, а овощи пришлись весьма и весьма кстати. Там ещё действовала карточная система. Маша и её друг, будущий муж, ленинградец Владимир Милов, тоже студент ЛИИЖТа, поместили меня в студенческом общежитии на 7-ой Красноармейской улице у Московского проспекта. Июль-месяц – белые ночи – влюбился на всю жизнь в город на Неве J! Тогда зародилась у меня мысль связать свою судьбу с Ленинградом.

Спустя несколько дней возвращался из Ленинграда в Земетчино через Москву. В Москве остановился на несколько дней в квартире знакомого отца — односельчанина — в доме №12 на Страстном бульваре. До войны этот односельчанин был депутатом Моссовета. С деньгами была напряжёнка. Поэтому я исхитрялся по одному билету на метро ездить несколько раз. Была проблема с приобретением билета до Земетчино. Два дня стояния в очереди не дали результата. Прибегнул к услугам ещё одного односельчанина – Героя Советского Союза. Он поехал со мной на Казанский вокзал и вне очереди взял мне билет.

В 1949 году закончил 10-ый класс средней школы. До свиданья, Пензенская земля – земля Лермонтова, неистового Виссариона Белинского, моего любимого писателя Александра Ивановича Куприна… Попрощался с Земетчино, со своим детством. Сохранились самые светлые чувства к учителям: Александра Павловна, начальная школа; Всеволод Михайлович Курбатов, литература в старших классах; Серафима Михайловна Мыльникова, географ, классный руководитель и другие.

На всю жизнь запомнилась дружба с ребятами – Борис Громов, Петя Башкирцев, Миша Сивак, Борис Золотов, Федя Улитин, Вельмир Чугунов, Виктор Бучин, Инна и Аза Савельевы… С некоторыми поддерживаю связь и сейчас. Юра Корницкий – в Кемерово, Лида Пименова и Борис Грошев – в Таллинне, Рая Мяукина – в Новосибирске, Виктор Родин – в Москве.

Забегая вперёд, скажу, что я всегда поддерживал связь со своей малой Родиной. Не раз перечитывал моего Куприна, человека интереснейшего, яркого, с буйным русско-татарским характером и судьбой очень неординарной. Он в русской литературе, как Есенин в поэзии. Как писатель был силён необыкновенно, когда жил в России. В эмиграции был лишён основы — родной земли, что не могло не повлиять на его творчество. Вернулся в Советский Союз перед войной, умер в Ленинграде, похоронен на Волковском кладбище.

Спустя годы я был на Кавказе, в Пятигорске, на месте дуэли-гибели М.Лермонтова. Довелось побывать и в Тарханах, на Пензенской земле, где прошли детские годы поэта, и довелось даже прикоснуться к оцинкованному гробу Лермонтова.

В Пятигорске, рядом с местом гибели поэта, в одноэтажном домике-хибаре размещён небольшой музей Лермонтова и там я вычитал его строчки, написанные более двухсот лет назад:

«Тянулись горы, и Казбек сверкал главой остроконечной,

И с грустью тайной и сердечной я думал: глупый человек!

Чего он хочет? Небо ясно, под небом много места всем!

Зачем всечасно и напрасно враждует человек? Зачем?»

Актуальное стихотворение, особенно с учётом Кавказских событий.

А вот ещё – всем знакомое:

Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом,

Что ищет он в стране далёкой,

Что кинул он в краю родном.

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой,

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в буре есть покой…

Побывал я и в домике-музее М.В.Белинского. Пожалуй, самый скромный музей в стране. Он размещён там же, где когда-то и жил великий критик.

Но это всё будет потом, а теперь вернёмся к тому времени, когда надо было бросаться в омут надвигающейся новой жизни…

В сочинении по литературе на тему «Кем я хочу быть» писал, что хочу быть инженером железнодорожного транспорта, либо моряком – бороздить моря и океаны, либо дипломатом. В Ленинграде подал документы для поступления в ЛИИЖТ. Стал готовиться к экзаменам. В то же время изучал обстановку в Лесотехнической Академии и в Университете. В последний момент за три дня до экзаменов с трудом забрал свои документы в ЛИИЖТе и стал поступать на юридический факультет Ленинградского Университета. Сдал экзамены, был зачислен на первый курс ЛГУ. На следующий год почти весь выпускной класс Земетчинской средней школы по моему примеру небезуспешно штурмовал ленинградские вузы.

1949-54 годы – юрфак ЛГУ. Первый год из-за отсутствия общежития жил на квартире родителей Володи Милова – Петроградский район, проспект Щорса, дом №84/86. Из-за стеснённости мне был любезно предоставлен для ночлега сундучок на кухне. После первого курса получил место в студенческом общежитии на Большой Охте, улица Стахановцев, 17.

На первом курсе по внешнему виду меня часто путали с Л.Харитоновым, в будущем известным актёром театра и кино. Мы были похожи. В университетской самодеятельности в «Ревизоре» он играл Бобчинского или Добчинского, а Хлестакова играл И.Горбачов, ставший впоследствии народным артистом СССР. После первого курса Харитонов уехал в Москву и поступил в школу-студию МХАТ, стал известным актёром (кинофильмы «Солдат Иван Бровкин», «На целине» и другие). В прошлом, 2008-ом году, на одной из встреч Карельского землячества кто-то неожиданно спросил меня, не говорят ли мне, что я похож на Харитонова?

Действительно, меня часто спрашивали об этом, и я вспоминал первый курс ЛГУ. Правда, последние годы мне говорили, что моя физиономия похожа на Фёдорова – известного офтальмолога. Такая произошла метаморфоза.

В течение пяти лет жадно посещал театры, библиотеки, достопримечательности, окрестности Ленинграда…, Пушкин, Павловск…, другие интереснейшие места.

Мы с моим другом Аркадием Красновым – он был из Тихвина – посещали курсы бальных танцев в Доме учителя (Юсуповский Дворец). Я пробовал заниматься в спортивной университетской секции боксом.

Помню концерт Вертинского во дворце Дзержинского на Староневском. Зал был полон любителями, поклонниками и поклонницами артиста. Сам Вертинский с длинными руками, в кольцам и браслетах, и публика под стать ему – милые старушки петербургских времён.

В начале концерта кто-то из нас в студенческой компании по какому-то поводу хихикнул. Как же испепеляющее-снисходительно посмотрели на нас старушки! После этого весь концерт мы были само внимание.

«В бананово-лимонном Сингапуре…»

«Мадам, уже падают листья…»

Концерт был необычный, как и сам голос Вертинского.

Раз в месяц после стипендии студенческой компанией забирались в ресторан, каждый раз в другой. Дважды выезжал на студенческие стройки в Ленинградской области. Дважды – на военные сборы – в Ленинградскую область и в Эстонию. Иногда подрабатывал грузчиком, вальцовщиком на швейной фабрике на Малой Охте. На распределительной комиссии после окончания университета попросился на работу в органы транспортной прокуратуры. Просьба была удовлетворена. Но в августе состоялась реорганизация этой структуры, и в Москве, в Генеральной прокуратуре на Большой Дмитровке, мне предложили на выбор весь северо-запад Российской Федерации, кроме Ленинграда, а также Томскую область.

Дал телеграмму в Земетчино своим родственникам. Там в это время собрались все: родители, сёстры, брат и их семьи. Посоветовали Томскую. Как потом они объясняли, решение приняли за обеденным столом в саду и исходили из того, что чем труднее и сложнее для Виктора, тем для него должно быть лучше. Дал согласие на Томскую область. Просили прийти в понедельник за направлением.

В выходной я приобрёл в магазине карту, нашёл там Томскую область, увидел очертания Северного Ледовитого океана и серьёзно задумался. Настораживало меня и то, что в Томске есть свой университет с юридическим факультетом. В понедельник в Управлении кадров Генеральной прокуратуры я решительно возразил против этого распределения и попросил направить меня в Карело-Финскую ССР. Пожурив за то, что за выходные дни изменил решение, дали направление в распоряжение прокуратуры Карело-Финской ССР.

…В Томске я всё же побывал 54 года спустя, в 2008 году — на Международном инновационном Форуме.

Итак, знакомый мне Ленинградский вокзал и 14 августа 1954 года я отправился в Карелию. По прибытии в поезде по радио объявили: «Наш поезд номер такой-то прибывает в столицу Карело-Финской Советской Социалистической Республики город Петрозаводск». Поезд остановился там, где сейчас размещается товарная станция. Вокзал представлял собой деревянный дом, на перроне сквозь асфальт прорастала зелёная травка, на которой паслись телёнок и привязанная коза. С выпускником Московского автомобильного института по фамилии Кац, с которым я познакомился в поезде, мы пошли пешком до гостиницы «Северной». Он получал работу в Автодорожном техникуме, а я – следователем Кондопожского района. 17 августа я объявился на станции Кивач – г. Кондопога.

До свиданья, мой Ленинград! Друзья и товарищи по университету и по жизни в общежитии… Аркадий Краснов, Женька Комаров, Антон Станкевичус, Роман Мецнер, Женя Малёв и многие, многие другие, всех не перечислить! Прощай, юность!

…С некоторыми из них я встречусь в этой жизни на разных этапах, а с некоторыми – никогда.

Юридический факультет Ленинградского Университета – это М.Д.Шаргородский, мирового класса профессор уголовного права; О.С.Иоффе, такого же класса профессор гражданского права; это Н.П.Чечина, зам. декана факультета и другие. Университет воспитал во мне уважение к себе, там сформировалось моё умение быть самим собой.

Ленинград — студенческий город моей Вероники. Она училась в педагогическом институте имени Герцена. Так сложилось, что для того, чтобы связать судьбу вместе, нам надо было после окончания вузов оказаться в Карелии.

В Карело-Финскую ССР, кроме меня, прибыли мои однокурсники: Володя Трофимов (Лахденпохья), Толя Германов (Беломорск), Оля Дятлова (Пудож), Люся Зайцева, Рудольф Сысоев (Петрозаводск). Со временем и Володя Трофимов, и Толя Германов, и Оля Дятлова-Крупович перебрались в столицу Карелии Петрозаводск. Володя Трофимов в последние годы работал в прокуратуре республики, Рудольф Сысоев обосновался в торговле, Толя Германов стал крупным партийным функционером, Оля Дятлова работала судьёй в Пудоже и в минюсте в Петрозаводске. Люся Зайцева-Катанандова в 1955 году родила Серёжу, который в настоящее время вот уже 13 лет возглавляет республику Карелия. Будем считать, что наш курс тем самым сделал своеобразный подарок Карелии.

…С Володей Трофимовым в университете мне не раз доводилось играть в шахматы. На наши партии нередко собирались студенты юрфака, болельщики, поклонники шахмат. Володя был знаток теории, владел позиционным стилем. Я же любил до предела обострять партию. Так как он был ленинградцем, а основная часть студентов, около 90%, на факультете были ленинградцы, то болели за него, хотя выигрывать ему не всегда удавалось. Партии были интересными. Однажды мне довелось участвовать в матч-турнире между юридическим и историческим факультетами. Я играл на последней доске за юридический факультет, на первой доске – гроссмейстер Бывшев, а за исторический факультет на первой доске играл будущий чемпион мира Корчной. Из-за шахмат Володя проникся ко мне особым уважением и был рад, что мы оказались в Карелии.

Помню, в начале 55-ого года в Кондопоге, зимой, я получил его письмо со стихотворением, посвящённым мне. В то время он жил в гостинице Лахденпохьи, а я — в помещении прокуратуры, довольствуясь рабочим кабинетом следователя и диваном в прокурорском кабинете. Вот это стихотворение:

В сотый раз меняются соседи

В неуютном номере моём.

Только мы, как бурые медведи

Зимовать останемся вдвоём.

И когда февральские метели

Заметут карельские дома,

Вот тогда, пускай не на постели,

Только б рядом ты была сама.

Ты была бы, а не просто фото,

То, с которым нынче зимовать,

Посмотрев которое, охота

Мне тебя к кому-то ревновать.

Вместе мы, я тот же, что и прежде,

И люблю тебя не меньше ни на грамм,

Только стал неряшливей в одежде,

Забываю бриться по утрам…

Всё равно ты не увидишь это,

И не скажешь, что опять не брит,

Ну, а то, что смотришь ты с портрета

Ни о чём ещё не говорит.

…Потом он станет автором поэтического сборника «Летят журавли», постоянно печататься в СМИ…

Увы, время унесло из жизни Люсю Катанандову, Володю Трофимова, Толю Германова, Рудьку Сысоева… До нынешнего времени дожили Оля Дятлова-Крупович и автор этих строк…

Оля, почти всю жизнь прожившая в Карелии, вернулась недавно в свой родной Ленинград. Как блокадница, получила квартиру. Я волею судьбы вот уже почти четверть века живу в Москве.

Недавно, в декабре 2008 года, встречался с О.Дятловой в Санкт-Петербурге на собрании Карельского землячества с участием сына её подруги – Люси Зайцевой – Сергеем Катанандовым.

…Возвращаемся в Кондопогу. Я — следователь прокуратуры Кондопожского района. Один и единственный на весь район. В милиции такой должности не было, а это значит, что все убийства, разбои, грабежи, значимые кражи и многое другое проходило через меня. Подчеркну, что это был 1954 год. Потом на экраны выйдет интереснейший фильм под названием «Холодное лето 53-его» с участием Папанова. Это была его последняя роль в кино. Фильм показал сложную криминальную обстановку того времени.

Кондопога – рабочий город. Главное градообразующее предприятие – Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат. Кроме него — завод железобетонных изделий, Кондопожская ГЭС. Во время войны город был основательно разрушен. На момент моего приезда в Кондопоге было всего два каменных здания, одно называлось «Сталинградом», второе «Севастополем». Сохранился хороший Дом культуры. А вокруг живописнейшая природа: Онежская Губа, озеро Сандал, водопад Кивач…

Работа следователя проходила в круглосуточном режиме. Много поездок по району: Мянсельга – Илемсельга – Кедрозеро – Новый посёлок – Кяппесельга – Шайдома – Большая Сельга – Уница – Нигозеро и другие. Думаю, что некоторых названий сейчас и не помнят даже те, кто сейчас там живёт…

За работой в прокуратуре засиживался допоздна, порой засыпал за рабочим столом. Проснувшись, переползал в соседний прокурорский кабинет на диван. Постоянно надо было выезжать на места происшествий, печатать множество документов, иногда сочетать работу следователя с обязанностями руководителя прокуратуры. Тем не менее, участвовал в турнире на первенство района по шахматам, где занял второе место, в Республиканском турнире в Олонце.

В мае 55-ого года как офицер запаса был неожиданно призван в Вооружённые силы для переквалификации на офицера-штурмана дальней авиации. Были слухи, что в своё время Сталин задумывал вернуть Аляску. Из примерно пятидесяти кандидатов на штурманскую переподготовку медицинская комиссия отобрала в Карелии только четверых, в том числе, выбор пал и на меня. Получалось, что по здоровью авиация мне была показана. Сказалась, видимо, природа моего происхождения – родители трудились в сельской местности, в чистой экологии. Отец – из потомственных кузнецов.

Я всё детство провёл в общении с природой: летом – рыбалка, лес, зимой – коньки, лыжи. В Земетчино протекала маленькая речушка, поэтому купаться мы ходили на реку Выша, что в трёх-четырёх километрах. В жаркие дни умудрялись ходить туда и обратно по несколько раз. После войны отец приобрёл мне велосипед – обыкновенный, без нынешних накрутов — два колеса, рама, руль, — и я гонял на нём, не слезая, да так, что он от этого был в постоянном ремонте.

Когда я поступил в университет, и мне предложили выбрать спортивную секцию, я остановился на лёгкой атлетике. Занимались в манеже. Однажды Володя Трофимов, который тренировался в секции велоспорта, предложил в выходной день принять участие в соревновании университета по своему направлению. У них не хватала участников. Я согласился.

Соревнования проходили возле города Пушкина, под Ленинградом. Дистанция 30 километров. Мне дали велосипед, и я поехал. С удовольствием прокатился! Какого же было удивление всех, когда оказалось, что я занял второе место!

… Так что по физической подготовке в авиацию я попал не случайно.

Летал на Украине – Харьков – аэродром в Богодухове. В 56-ом году совершенствовал квалификацию на двухмесячных сборах на аэродроме Тейково в Ивановской области. Получил звание лейтенанта штурмана авиации. Такая участь постигла и моего друга из Кондопоги Толю Щелгачёва. На тяжёлых самолетах летали с ним в одном экипаже. В 56-ом году почти в одно время состоялись и наши свадьбы – моя и его.

Анатолий Щелгачёв много лет возглавлял детско-юношескую спортивную школу Кондопоги, где под его началом начинали заниматься лыжами будущие чемпионы Союза, Олимпийских игр и мира.

С 57-ого года – я на комсомольской работе. В 58-ом году избран секретарём Карельского Обкома ВЛКСМ.

В Кондопоге формировался мой трудовой характер, строились отношения в правоохранительной системе, со структурой власти. Это было постоянным борением за право быть самим собой в активной фазе жизни.

Кондопога – это А.Щелгачёв, В.М.Афанасьев, оперуполномоченный милиции; это Н.Н.Басов – первый секретарь Райкома КПСС; В.Н.Финкельштейн, врач-хирург; К.Канавин, секретарь Райкома ВЛКСМ; Н.А.Мартимьянов, прокурор района… Да разве всех перечислить!

С этим городом я не расстаюсь и сейчас, 50 лет спустя… Бываю там и испытываю особое чувство благодарности к нему.

В 2006 году Кондопога напомнила о себе всей стране «выстрелом» в межнациональных отношениях.

1958 год. Петрозаводск, обком ВЛКСМ. Работа с полной самоотдачей. Поездки на союзные мероприятия в Москву, зарубежные — в Австрию, Финляндию, которые расширяли кругозор, пополняли жизненный багаж опытом.

1961 год. Хельсинки. Двухнедельная поездка в составе делегации Комитета молодёжных организаций СССР – заведующий отделом ЦК, я, как первый секретарь Карельского Обкома, и переводчица из Ленинграда. В то время это были редкие поездки. Нас принимали разные партии – и левые, и правые. Запомнилась встреча с представителями Союза правых сил — юристами, банкирами… Была дискуссия о правах и свободах. Мы отстаивали свою, выверенную нашей партией, линию, а они свою.

Смысл их выступления: на знамёнах почти всех государств начертаны слова: «Свобода, равенство и братство». В действительности же в одних странах это соответствует действительности, в других – их отсутствие с намёком на СССР.

Интерес к этой дискуссии был и со стороны нашего посольства. Присутствовали двое его представителей. Был интересный момент. Во время дискуссии кто-то из нас привёл пример нашего соревнования с Соединёнными Штатами Америки. Мы сказали, что обогнали Америку по производству масла. У них что-то вроде 4 килограммов на душу населения, а у нас больше. Зал в ответ, (присутствовало более трёхсот человек), разразился дружным смехом. Мы потом попросили у представителей посольства, почему «заржали» финны, нам объяснили, что в Финляндии масла на душу населения производится больше, чем в Америке и в СССР, вместе взятых.

12 апреля в Хельсинки мы были свидетелями мощного всплеска эмоций финнов. Вдруг в столице Финляндии всё оживилось, все что-то радостно кричали, махали руками, бросали вверх головные уборы, и это несмотря на отвратительную погоду – промозглый ветер и мокрый снег. Был вечер, сумерки. Оказывается, пришло сообщение о том, что человек покорил космос, и первым был Юрий Гагарин. Несдержанности финнов не было предела.

В 62-ом году на Всемирном Фестивале молодёжи и студентов Финляндия принимала Гагарина как гостя. Он был трудно доступен. Его хотели видеть все! С большим трудом мне довелось заполучить его в нашу делегацию на теплоходе «Грузия». С тех пор фотография встречи Юрия Гагарина с артистами балета «Сампо» занимает почётное место в моём семейном альбоме.

Как секретарь Обкома комсомола я набирал силу и позволял себе самостоятельные действия, что не нравилось старшим товарищам по партии. Нарастал конфликт, который прорвался на областной партийной конференции в декабре 63-го года. Я позволил себе критиковать Обком за бюрократизм в работе с комсомолом, при этом сорвал мощные аплодисменты, но… я ошибочно думал, что в период так называемой хрущевской оттепели можно было себе позволить немножко свободного поведения. Через несколько дней решался вопрос о моей работе.

Я был освобождён от должности 1-ого секретаря Обкома ВЛКСМ. Стали думать, что со мной делать. Вопрос был непростой. О принятом решении надо было информировать ЦК КПСС, так как я входил в так называемую номенклатуру отдела парторганов ЦК. Предложили должность заместителя заведующего отделом парторганов Обкома Татаурщикова, которого я критиковал на областной конференции. К этому предложению я отнёсся как к иезуитскому, так как отношения с этим партийным боссом, законченным бюрократом, были уже испорчены. Тогда стали рассматривать вопрос о направлении меня на прокурорскую работу в один из отдалённых районов республики: «Дескать, вот работал он до комсомола следователем прокуратуры района, давайте выдвинем его прокурором района». Предложение не менее иезуитское. Из-за позиции ЦК ВЛКСМ – С.Павлова, В.Саюшева – это предложение не прошло. КГБ республики в моём трудоустройстве отказало, хотя 1-ые секретари Обкомов комсомола косяками шли под начало председателя КГБ Семичастного, в прошлом 1-ого секретаря ЦК ВЛКСМ. Тогда вышли на МВД.

Министр внутренних дел Агапов предложил должность начальника следственного отдела, специально для меня освобождённую – отправил в отставку прежнего начальника. Ему в Обкоме объяснили, что я могу быть использован в любой должности, но только не на первой роли: «Мяукин – несерьёзный человек». Так я стал заместителем начальника следственного отдела с присвоением высокого звания капитана милиции.

Помню, пришёл приказ МВД СССР о присвоении первоначальных офицерских званий. Принесли мне на ознакомление. В приказе было обозначено, что присвоено звание капитана милиции заместителю начальника следственного отдела и участковому инспектору какого-то района по фамилии на букву «М». Фамилии стояли рядом. Ну, думаю, Мяукин, опустили тебя до уровня участкового.

Как потом мне стало известно, в КГБ республики завели дело оперативно-профилактического учёта на лидера комсомола Карелии, который позволил себе критиковать партию. Вот это оттепель!?

Конечно, я оказался в унизительном положении, было обидно и за себя, и за комсомол. Как будто я и «не пахал» дённо и нощно на комсомоле. Получилось, что я вроде как не оправдал высокого доверия. И вместо благодарности получил пинка в соответствующее место.

Чиновничий мир, карельская бюрократия, которые передо мной уважительно расшаркивались, (ведь я входил в состав Бюро обкома КПСС, был депутатом Верховного Совета республики, членом ЦК ВЛКСМ), теперь меня в упор не замечали. Я был, по их мнению, большим неудачником, а потому многие от меня отвернулись. Ну, что делать? Стал работать. Как заместитель начальника отдела брал уголовные дела средней тяжести в своё производство, и после восьмилетнего перерыва восстанавливал свою следственную практику.

После работы на комсомоле почти в круглосуточном режиме, работать в МВД можно было в режиме служебного времени, а потому оставалось время для чтения классической и современной литературы. Перечитывал Чехова, Гоголя, Куприна, Шолохова, Симонова и других русских и зарубежных классиков. Ну, и конечно, Есенина, Евтушенко, Рождественского… С Евтушенко я познакомился на фестивале в Хельсинки.

Отошёл от публичной деятельности. Отпуск проводил несколько лет всем семейством на Шотозеро. Жили в палатке.

Обстановка для меня в министерстве была непростой. Кто-то относился ко мне уважительно, ну, а кто-то свысока, снисходительно. … Терпел, сдерживался.

Сегежа. Командировка. Работники ОБХСС во главе с начальником — полковником Сёлышевым — требуют возбуждения уголовного дела и ареста по их агентурной разработке женщины, работавшей буфетчицей в бане. Возражаю. Не ахти, какое преступление, к тому же у неё трое детей. Можно ограничиться отказным материалом. И вот сцена. В кабинете начальника Сегежской милиции А.Куликова несколько работников ОБХСС, я со следователем. Разрастается скандал. «Обэхээсники» настаивают на возбуждении уголовного дела, я – против. Меня обвиняют в отсутствии профессионализма, непонимании обстановки и так далее. Упорствую. Тогда начальник ОБХСС Сёлышев в пылу полемики бросил мне в лицо оскорбительную фразу: «Это тебе не на комсомоле девок гладить. Здесь, в МВД, надо работать». И тут я не сдержался, «сработала пружина». Я обрушился на него самыми крепкими словами: «Кретины! Старые импотенты! Кастраты! Козлы кудлатые… и т.д. и т.п.». Когда я произносил свои ругательства, в дверях кабинета появился находившийся в Сегеже в командировке заместитель министра МВД полковник Лесничук в сопровождении свиты. Начальник милиции, увидев его, упал на колени, стал креститься и неоднократно произносить, как молитву, увещевание: «Да туды Вашу три Господа Бога мать! Ведь в одной конторе работаем!». Тогда все были атеистами. Картина, достойная гоголевской сцены.

Вечером я пошёл к 1-ому секретарю райкома КПСС Васе Кузьмину, вчерашнему секретарю райкома ВЛКСМ, провёл с ним вечер, конечно, рассказал о скандале. О происшедшем стало известно Обкому КПСС. На следующей неделе состоялась коллегия МВД, на которой начальнику ОБХСС было предложено уйти в отставку. Стало быть, Обком принял мою линию поведения. Больше меня в министерстве никто никогда не упрекал комсомолом. Поняли, что это может привести меня в ярость.

Вскоре однажды ко мне в гости на квартиру нагрянул Александр Николаевич Шлямин, мой предшественник в Обкоме комсомола, работавший уже секретарём Обкома КПСС. Он сказал, что рассматривается вопрос о 1-ом секретаре Беломорского райкома КПСС, и что если я дам согласие, Бюро завтра же утвердит меня в этой должности. Я отказался. Не сомневался в искреннем желании А.Шлямна помочь мне выйти достойно из сложившегося положения, но я не доверял аппаратчикам в Обкоме. Забираться с маленькими детьми в северный район, откуда можно было бы выбраться только благодаря гибкому позвоночнику!? Нет, это не годится! Доверия к Обкому у меня не было.

В 1967 году Обком КПСС сменил гнев на милость и согласился с предложением министра о назначении меня заместителем по кадрам, и я в звании майора милиции – думаю, что в таком звании это был редчайший случай выдвижения в системе МВД страны — был назначен на эту должность. На этот раз я не отказывался.

В 1969 году выступил на Всесоюзном совещании руководителей кадровых аппаратом МВД СССР. Подверг критике руководство министерства за невнимание к периферии. Смотрели на меня с большим удивлением, – такая критика в МВД не поощрялась. Тем не менее, именно тогда меня заметили и стали присматриваться.

Примерно в это же время состоялся интересный момент. Меня пригласил секретарь Обкома КПСС Тихонов, курировавший административные органы, и в присутствии заведующего административным отделом Миммиева от имени Бюро Обкома предложил должность прокурора республики. Сказал, что вопрос решён на Бюро Обкома, согласован с ЦК КПСС, Генеральной прокуратурой. Сомнений в том, что я могу от этого предложения отказаться, у них не возникало. Он даже объявил, что на Бюро кто-то напомнил, что на комсомоле Мяукина «заносило», но все решили, что это издержки молодости. И какого же было их удивление, когда я категорически возразил и оскорбился за то, что кто-то считает, что меня «заносило» на комсомоле.

Часа два меня уговаривали не горячиться, подумать до утра и прочее. Меня оскорбило и то, что вопрос о моём назначении согласовали, предварительно не узнав моё мнение. Это была тупорылая работа партии с кадрами. Я наотрез отказался думать и следующим утром в Обком не пришёл. Меня не прельщала эта должность, где так же надо было иметь гибкий позвоночник. И у меня ещё не пропала обида на Обком за то положение, в котором я оказался после комсомола.

Доложили об этом Сенькину – Первому секретарю Обкома – он находился на отдыхе в Болгарии. Тот сказал, что на такую должность через колено ломать не надо. Отстали. Правда, Тихонов позвонил Агапову и сказал, что Мяукин как был несерьёзным человеком, таким и остался. Казалось, что моя карьера на этом завершилась.

Но, тем не менее, обстоятельства сложились иначе.

Осенью 1971 года в Москве проходило очередное годовое Всесоюзное совещание руководящего состава МВД СССР, ну и, конечно, с приглашением министров, начальников УВД республик, краёв, областей. Министр Агапов, как и в предыдущие три года, сославшись на нездоровье, на совещание не поехал.

Агапов был министром старой сталинской закваски, участник Великой Отечественной войны, служил в подразделении «СМЕРШ»; немногословен, решителен, хорошо знал своё дело. На посту министра находился уже с десяток лет. Среди сотрудников пользовался непререкаемым авторитетом. Но война и непростые послевоенные годы заметно подточили его здоровье, и это не могло не сказываться на работе. Он действительно был болен и при любой возможности уезжал на дачу, природу, рыбалку. Вот и на этот раз он не поехал на совещание. Нашли повод не поехать и другие заместители министра – Харитонов и Дробаха. Один сослался на отпуск, другой тоже на болезнь. Поэтому пришлось ехать мне – заместителю министра по кадрам.

Совещание проходило два дня в два этапа. Первый этап – в Горьком (ныне Нижний Новгород), где изучался положительный опыт работы штабных подразделений, второй – в Москве – в Академии МВД. Порядок был такой. С докладами выступали все заместители министра страны по своим линиям (их было семь-восемь), затем прения, а заключения делал министр Щёлоков.

В своих докладах заместители критиковали по полной программе работу МВД Карелии, критиковали и по делу, и по поводу и без повода. Казалось, что у нас ну всё плохо, хотя лично я так не считал. Бывает же так, раз мы попали в полосу критики, тем более, что с крупными регионами – Украина, Белоруссия, Прибалтийские республики, Москва, Ленинград, Свердловск и другими – обходились аккуратно, осторожно, а на какой-нибудь Вологде или Чите, или Тамбове отрывались в критике на полную «катушку». На этот раз учили, как не надо работать, на примере именно Карелии. Тогда я понял, почему не поехали ни Агапов, ни Дробаха, ни Харитонов.

На совещании я был спокоен. Совесть моя была чиста. Как заместитель министра по кадрам я работал с полной отдачей и, кстати, единственная линия, по которой не критиковали Карелию, так это линия работы с кадрами. Да и вообще не так уж плохо шли у нас дела в МВД, как преподносили в докладах. Критика была излишне обвинительной. Но всё равно было неприятно. Я понимал, что готовится замена министра Карелии.

В феврале 1972 года я находился в командировке в Беломорске. Мне сообщили, что пришла телеграмма, и меня по служебным вопросам срочно вызывают с Москву. Возвращаюсь в Петрозаводск. В Обкоме ничего не говорят, в правительстве – тоже. Тишина. Ну, думаю, приглашают меня либо по каким-то служебным делам, либо хотят советоваться по кандидатуре министра. Уверенности, что могут предложить должность министра мне, не было. Тем более что со мной на эту тему ни в Обкоме, ни в правительстве никто не разговаривал.

Приезжаю в Москву. Появляюсь у начальника Управления кадров Рябика И.И. Он сообщает мне, что в четырнадцать часов состоится коллегия МВД, на которой в числе других будет обсуждаться вопрос о министре внутренних дел Карелии, для чего меня и пригласили.

В приёмной министра, где проходила коллегия, Рябик спросил меня, беседовали ли со мной первый секретарь Обкома и Председатель Совета министров. Я сказал, что нет. Он сделал большие глаза и выразил недоумение:

— Это беспрецедентный случай, такого ещё у нас не было!

Я в ответ говорю ему, что им и незачем со мной встречаться, потому что они знают меня, как облупленного, ещё с комсомольской работы.

— Если Вас об этом спросит министр, скажите, что с Вами они встречались.

Коллегия приняла решение просить ЦК КПСС согласиться с их предложением о моём назначении.

На следующий день состоялись «смотрины» в адм.отделе ЦК КПСС – инструктор, зав. сектором, зам.зав.отделом. Смотрели там на меня с неподдельным интересом и больше критически, чем располагающе. Обращали внимание на мою относительную молодость и отсутствие опыта оперативной работы. Но предложение Щёлокова рассматривали. Он был как министр на подъёме и к тому же, как и Андропов, в фаворе у Генерального секретаря Брежнева.

По возвращении в Петрозаводск я сразу же позвонил Сенькину, сказал, что вернулся из Москвы. Сразу же был принят, получил назидание на будущую работу. Больше я никому об этом не говорил, потому что не был уверен, что меня всё-таки назначат. В министерстве было спокойно, утечки информации не произошло до тех пор, пока не пришёл приказ о моём назначении.

Почему со мной не встречались до поездки в Москву? Полагаю, что у Обкома были другие предложения, но в Москве предложили либо мою кандидатуру, либо прислать кого-то из Центра. Обком молча согласился на Мяукина. Хоть он и «такой», но всё же свой.

Достойным кандидатом был Харитонов. Думаю, что его и предлагали в республике. Он был настоящим милиционером «от и до», профессионалом, у него были опыт, авторитет, умение себя вести. Но он был на несколько лет старше меня и, по мнению Центра, навряд ли мог внести свежую струю в работу министерства. Так или иначе, в конечном итоге выбор пал на меня. Думаю, что и Центр, и руководство республики не промахнулись, потому что почти пятнадцать лет я нёс этот крест по дороге на Голгофу. И хорошо, что не распяли.

Не помню деталей, но моё назначение было полной неожиданностью и для сотрудников нашего министерства, и для общественности Карелии. Это был эксперимент, который проводила команда Щёлокова, эксперимент по выдвижению свежих сил в систему МВД. Поэтому на первых порах ко мне очень внимательно присматривались, и моя задача состояла в том, чтобы оправдать надежды одних и разочаровать других, в меня не веривших. Я же рассматривал своё назначение как большое доверие, большую ответственность, которые обязывали меня своим трудолюбием и умением оправдывать это обстоятельство. Трудовые будни начинались подъёмом в шесть ноль-ноль (по природе своей я «жаворонок» и вставал легко), с семи до восьми – бассейн, лопатил свои тысячи метров на воде и двадцать пять метров под водой; в восемь тридцать я на рабочем месте; без пятнадцати девять – селекторное совещание с руководящим составом; в девять ноль-ноль оно заканчивалось, и шла работа до минимум двадцати одного часа. Плюс бесконечные звонки и в ночное время, выезды на ЧП, всевозможные совещания-заседания, командировки и так далее и тому подобное. Надо было менять вектор работы министерства с учётом новых веяний, исходивших от команды Щёлокова, Крылова; надо было влиять на преступность через профилактику, а для этого перестраивать всю работу всех служб; надо было привлекать к нашим проблемам силы общественности, стало быть, строить надёжные отношения с партийными и советскими органами, а значит становиться и политиком, и дипломатом, и организатором публичной деятельности.

Первая моя поездка состоялась в Сегежу. Это крупный по карельским меркам район, где дислоцировались несколько исправительно-трудовых колоний; здесь расположен крупнейший в Европе целлюлозно-бумажный комбинат, среди населения очень большое количество осевших ранее судимых после строительства Беломоро-Балтийского канала…

…Еду в поезде в купе с председателем парткомиссии Захаровым. В Медвежьегорске в вагон заходит начальник медвежьегорской милиции и говорит о том, что в Сегеже массовые беспорядки: заключённые новой колонии взбунтовались, подожгли несколько объектов в стройзоне, вышли из повиновения. Приезжаю ночью. Разбираюсь.

В Сегеже в то время развернулось большое строительство – реконструкция ЦБК, жилищное строительство. В связи с этим была создана ещё одна исправительно-трудовая колония, и для неё Главсевзапстрой, который возглавлял Л.Д.Катанандов, запросил две тысячи осуждённых. Обком и ЦК КПСС поддержали это предложение.

МВД СССР, выполняя эту задачу, направило разнарядку в двадцать областей страны. Оттуда направили по сто человек, конечно же, самых отпетых, самых неугодных для них осуждённых, так называемую «отрицаловку».

В один из ближайших дней, когда около трёхсот человек вывезли на объект, возник инцидент с солдатом-охранником. Группа осуждённых выкрикивала в его адрес оскорбительные слова. Он терпел. Но когда они стали бросать в него камни, он вышел из равновесия и выстрелил на поражение. Пуля попала одному из зачинщиков в живот… Стоны, ахи, кровь… Заключённые возбудились и начали жечь всё, что могло гореть на стройке. Их вернули на зону, и загудела вся колония – около двух тысяч человек. Ночь у осуждённых прошла бурно.

Что делать?

Соглашаюсь с предложением утром вывести всех на строительные объекты в городе (6-8 объектов), то есть, пытаемся создать нормальный ритм работы всего контингента. Это решение было правильное. Но беспорядки не заставили себя долго ждать.

В полдень, на одном из объектов, заключённые, около двухсот человек, вышли из повиновения, стали выводить из строя строительную технику, поджигать строения, таранить с помощью тракторов и бульдозеров охранный забор и так далее. Охрана и представители колонии вынуждены были ретироваться за пределы объекта. На призывы начальника колонии, прокурора района отвечали градом камней.

Что делать?

Принимаю решение. Выстраиваю группу солдат внутренних войск около двадцати человек, даю команду приготовить оружие к действию. Они лязгнули затворами. Всё это делалось на виду у заключённых, которые находились на крышах нескольких недостроенных домов и с интересом наблюдали за тем, что будет делать прибывшее начальство. Я тем временем сел в машину, в сопровождении этих солдат въехал через ворота на объект и через громкоговоритель предложил всем заключённым выйти, сесть в свои «каламбины» (транспортные средства для перевозки заключённых) и отправиться в колонию. Призыв в этой обстановке подействовал. Команду выполнили.

В это время в Москве уже работал штаб в МВД СССР по руководству сложившейся ситуацией. Дело в том, что в то время в стране возникали массовые беспорядки в колониях Казахстана и Украины. При пресечении беспорядков применялось оружие и погибало большое количество заключённых. Это вызывало определённый общественный резонанс, особенно за рубежом. В стране эти события информационно замалчивались. Власти на беспорядки реагировали нервно. Тем временем штаб в Москве по Сегеже получал информацию от работников КГБ, которые активно принимали участие в этом деле. Возможно, была информация и по нашей «мвдэшной» линии, но мне самому было не до этого. Ясно то, что Москва внимательно следила за происходящими событиями в Карелии.

Так вот я в этот момент получаю указание руководству МВД через дежурную часть – не помню, кто его подписывал – не возвращать этих двести заключённых обратно, а направить их в разные колонии, расположенные примерно в сорока километрах от Сегежи — в Надвоицах. Теоретически это указание было правильным. Заключённых в таких ситуациях надо рассредоточивать. Но это верно теоретически. Такие рекомендации хороши в учебном процессе в Академии МВД. А практически? Как можно вести этих разъярённых заключённых в другие колонии, где своих проблем полно?! Колонии были переполнены, контингент размещался в старых деревянных, ещё со времён Беломоро-Балтийского канала, постройках. Одна колония была для особо опасных преступников. Там содержались со всей страны убийцы, насильники, грабители, приговорённые к самым высоким мерам наказания, так называемые «полосатики». Кстати, руководил этой колонией Гумар Г. Нургалиев, отец нынешнего министра внутренних дел России Рашида Нургалиева. Вывозить туда этих заключённых, всё равно, что создавать мощные очаги непредсказуемого беспокойства, всё равно, что из костра вытаскивать горящие поленья и поджигать ими всё, что может гореть.

Всю Сегежскую, включая Надвоицкий куст, епархию обслуживал один единственный батальон внутренних войск. Нашу описываемую двухтысячную колонию обслуживала одна рота солдат.

Вопреки указаниям я принял решение свозить всех в свою зону. Свезли. Колония загудела, и её можно было сравнить с котлом, в котором всё бурлило. Двухтысячный контингент стал готовиться к предстоящим схваткам. Определились в их среде лидеры, агитаторы, ораторы, подстрекатели и прочие.

Получаю указание из Москвы утром снова вывести всех на работу по объектам. Указание это тоже было правильным, но теоретически. Как их можно вывести, когда они уже почти вышли из повиновения?! Допустим, кого-то вывезли бы на объекты, кто-то остался бы в зоне. Как можно одной ротой обеспечить их охрану в разных точках?!

Принимаю решение — держать всех в зоне, по периметру расставить автоматчиков и всеми силами держать обстановку до подкрепления.

Погода была нелётная. Помощь могла прийти только железной дорогой из Ленинграда, где дислоцировалась дивизия внутренних войск. Продержаться надо было до позднего вечера.

События в этот день, как и следовало ожидать, не заставили себя долго ждать.

Около десяти часов утра заключённые стали поджигать некоторые строения, выбрасывать из казарм мебель, строить баррикаду в центре зоны. Крики, возгласы, какие-то призывы.

В это время в здании штаба администрации колонии, размещённом в самой зоне, оперативные работники ИТК и КГБ в количестве шести человек работали со спецконтингентом. Это двухэтажное строение подожгли в первую очередь. Видно было, как оно горит, а перед зданием улюлюкает толпа заключённых около четырёхсот человек.

Разговариваем по телефонной связи с осаждёнными. С двух сторон здание горит, внутри дым. Надо спасать своих офицеров. Незамедлительно открываем ворота, в зону входит техника – пожарные машины, солдаты внутренних войск. Работают брандспойты, солдаты бросают в заключённых взрывпакеты – «черёмухи». Стремительность, боевой настрой. Баррикада прорывается. Толпа заключённых дрогнула, расступилась. Офицеры покинули горящее здание.

Оцепенение заключённых было минутным. Увидев малочисленный состав наших сил, заключённые сами перешли в наступление: завладели пожарными машинами, приспособились взрывпакеты перехватывать и забрасывать ими наших солдат. Пришлось отступать. Но, отступая, солдаты захватили с собой нескольких ярых бунтовщиков.

Итак, мы хозяева по периметру, зэки – внутри зоны.

Начались переговоры. Лидеры беспорядков потребовали освободить задержанных нами их подельников и освободить арестованных из содержавшихся в ШИЗО (внутренняя тюрьма). Там находились под усиленной охраной самых, самых отпетых около восьмидесяти человек. Дважды направлялись к нам парламентёры, чтобы убедиться в том, что их сообщники не избиваются. Готовились к прорыву… Магазины разграблены…

Находившийся в это время в командировке заместитель прокурора республики Юмашев в растерянности говорил мне, что надо что-то делать, надо применять оружие, иначе все две тысячи вырвутся из колонии и будет невообразимая резня. И это недалеко от границы с Финляндией, рядом Октябрьская железная дорога «Мурманск-Ленинград»… Страшно было подумать, что могло произойти.

Из Петрозаводска ехали на машине секретарь Обкома КПСС Тихонов, председатель КГБ Крыжановский, прокурор Внуков. Но ехали как-то медленно, в Медвежьегорске у них сломалась машина.

Был момент, когда я выбрался на несколько минут из колонии, заехал в райотдел милиции и сделал два телефонных звонка. Один – 2-ому секретарю Обкома Чупию (1-ый отсутствовал). Сказал ему, что, возможно, придётся применять оружие, на что получил ответ: «По этой части я Вам не советчик, что касается обстановки, то ещё раз позвоним в ЦК КПСС, чтобы там соответствующим образом воздействовали на МВД страны». Позиция Обкома мне была, конечно, понятна.

Звоню генералу Богатырёву, начальнику Главного Управления исправительно-трудовых учреждений МВД СССР, вчерашнему 2-ому секретарю Волгоградского Обкома КПСС и будущему заместителю министра внутренних дел страны. С ним я был знаком по его командировке в Карелию. Так же говорю, что возможно применение оружия. В ответ по-доброму, по-хорошему, но с матом-перематом: «Ни в коем случае, ради Бога, не применяй оружие! Прошу тебя! Тяни переговоры, иди на любые уступки заключённых, но только не стреляй!». Да я и сам понимал, что применение оружия – это, возможно, десятки трупов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Возвращаюсь в колонию. Обстановка та же – сверхнакалённая. Был момент, когда я забрался на крышу административного здания, чтобы визуально обозреть зону. Толпы бесчинствовали. Солдат с автоматом подходит ко мне и говорит: «Разрешите, товарищ полковник, я дам очередь поверх голов». Я его с матерком от этого дела отвёл. Вообще ребята восемнадцати-двадцати лет, солдаты внутренних войск, вели себя великолепно! Были спокойны, нисколько не боялись и с презрением свысока смотрели на орущих зэков. С такими ребятами можно и в огонь, и в воду!

Мы продолжали затягивать переговоры. Наша тактика была такая: ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не удовлетворять требования по части ШИЗО и тянуть переговоры по задержанным. Это нам удалось.

Вечером получили ультиматум: или мы отпускаем их сообщников, либо они идут на прорыв. Отпускаем задержанных заключённых. Наступил некоторый передых.

День был сложный для всех. От усталости страсти поутихли. Администрация вошла в зону. Поздним вечером прибыли руководители республики. Немного позже – подкрепление внутренних войск из Ленинграда во главе с генералом Копанёвым. Наступило облегчение.

Всю ночь готовили операцию по пресечению беспорядков. Утром она началась. Войска – солдаты и офицеры – проинструктированы, готовы входить в зону вышедших из повиновения зэков.

По налаженной радиосвязи я выступил с обращением ко всем заключённым колонии. Предложил выходить и строиться. Предупредил о возможном применении оружия. Зачитал обращение один раз, второй, третий. Стали выходить. Дальше – фильтрация, умиротворение, расследование уголовного дела.

Прибыла комиссия из Москвы. Руководитель – заместитель начальника ГУ ИТУ МВД СССР генерал Кузнецов. Очень толковый генерал. Он был специалистом по массовым беспорядкам в колониях. На такие происшествия выезжал не в первый раз.

Разобрали, проанализировали обстановку. А дальше – разбор полётов: Бюро Обкома КПСС и коллегия МВД СССР. Поехали в Петрозаводск.

Бюро Обкома. Выступаю с основным докладом информации о происшедшем. В своём выступлении генерал Кузнецов признаёт действия министра Карелии единственно правильными. Рассматриваются меры по укреплению колонии, внутренних войск, по материальной базе и так далее.

Забегая вперёд, могу сказать, что нам удалось вместо батальона получить полк, построить в Сегеже следственный изолятор, перепрофилировать производство в других колониях, убрать особо опасный режим заключённых в Надвоицах, создать в МВД строительно-монтажное управление, развернуть собственное жилищное строительство и многое другое.

На коллегии МВД СССР мои действия были признаны правильными, а командир дивизии внутренних войск генерал Копанёв был наказан, ему объявлен выговор за то, что именно войска спровоцировали беспорядки.

Моими действиями в пресечении массовых беспорядков были довольны все. А что было бы, если бы мне не удалось удержать ситуацию, допустить прорыв или пришлось бы применить оружие и расстрелять какую-то часть заключённых?

Несомненно, это была бы большая неприятность для руководства Карелии, МВД СССР, для всех. Конечно, в первую очередь в жертву был бы принесён министр Карелии, на этом закончилась бы моя несостоявшаяся карьера, это стопроцентно. Возможно, кто-то ещё, в том числе, и генерал Копанев, и главсевзапстроя Катанандов, и некоторые другие. Но… пронесло.

Вскоре мне было присвоено звание генерала милиции, и я уверенно вёл свой корабль под названием «МВД Карелия» более десятка лет. Я никогда не испытывал страха и дрожи за свой непростой пост во всех ситуациях, в том числе, и самых для меня неблагоприятных.

С генералом Копанёвым судьба свела меня спустя несколько лет ещё в одной непростой ситуации – при осложнении обстановки в Петрозаводской тюрьме – следственном изоляторе.

Следственный изолятор, построенный два с половиной века назад, расположен в самом центре Петрозаводска. Вместо положенных по нормам двухсот человек, там всегда содержалось не менее четырёхсот-пятисот.

Однажды все следственно арестованные и осуждённые взбунтовались. Не помню сейчас, в связи с чем. Какой-то повод, конечно, наверняка был.

Я прибыл в изолятор, когда во всех камерах кричали, орали, металлическими кроватями пытались таранить двери, в окна неслась всякая брань. Появилась опасность прорыва.

Администрация была в некоторой растерянности.

Что делать?

Конечно, первым делом звоню командиру полка внутренних войск. Он непосредственно подчиняется командиру дивизии Копанёву, но в то же время находился и в моём, так называемом, оперативном подчинении. Прошу направить необходимую группу солдат для ввода их в изолятор и наведения должного порядка.

Командир полка понимает задачу и готовится к её выполнению. Проходит время. Никто не прибывает. Звоню снова. Говорит, что не может получить разрешение от генерала Копанева в Ленинграде. А обстановка не только не утихает, но накаляется ещё больше. Не дай Бог, арестованные вырвутся из камер.

Объявил тревогу милиции и подтянул свой милицейский контингент на случай прорыва. Ещё час, другой. Войск нет.

Были предложения ввести милицию, такой вариант был возможен, но, на мой взгляд, нежелателен, потому что у арестованных в изоляторах обострённое чувство к милиции, к милицейской форме. Есть такой нюанс.

Так командир полка со своим войском, несмотря на мои неоднократные, в крепких выражениях, требования прибыть, появился только к утру, к шести часам. Порядок был восстановлен.

Как оказалось, генерал Копанев не давал разрешения, ссылаясь на то, что долго не мог согласовать этот вопрос с командующим внутренними войсками МВД СССР Яковлевым, а тот якобы не хотел беспокоить ночью министра Щёлокова. Вот такая хлабудень!

Это можно объяснить тем, что никто не хотел брать на себя ответственность за принимаемое решение, что очень плохо характеризовало всю систему управления, но это могло означать и то, что Копанёв не торопился помочь мне в этой обстановке.

Утром, когда я докладывал о происшедшем Первому секретарю Обкома Сенькину, он язвительно, с сарказмом (отношения к тому времени были уже напряжёнными) заметил, что я всю ночь был генералом без войска. Он, конечно, ошибался! Войска-то милицейские у меня были! И я всё равно как-то вышел бы из этого положения!

По телефону я объяснился с генералом Копаневым, выразил недоверие его командиру полка, сказал, что он больше не может рассчитывать на мою поддержку. Отношения с Копаневым с тех пор стали прохладными.

Возглавляя в молодости Обком ВЛКСМ, а потом и МВД Карелии, мне интересно было работать с сильными командами. И в Обкоме, и в МВД мои заместители все имели право на замещение первой роли. На комсомоле это были Е.Рыбинский, Н.Чекалов, В.Минин, Р.Кябелева, Р.Руханен, многие первые секретари Горкомов и райкомов комсомола. В МВД это были Л.Харитонов, Ю.Караванов, В.Барсуков, В.Ширков, А.Печников, В.Фёдоров, А.Федотов, В.Стеблецов, А.Акимов, А.Ермаков, И.Прохоров, некоторые начальники ГО-РОВД. Таким образом, у всех была мотивация, и все выкладывались по полной программе. Я говорю об этом потому, что многие руководители того времени при решении кадровых вопросов в своём окружении руководствовались принципом: «чем ночь темней, тем ярче звёзды».

После массовых беспорядков в Сегеже в 1972 году я получал полную поддержку со стороны Центра – министром внутренних дел страны в то время был один из прогрессивных руководителей — Н.А.Щёлоков. Поддерживали меня и руководители республики: И.Сенькин, Н.Кочетов, П.Прокконен.

*(См.: статья «Иван Ильич Сенькин – великий карел XX века», книга «Четверть века во власти», издательство «Скандинавия», Петрозаводск, 2008 год;

Статья «Правда о бронированных мундирах» — газеты «Город», «Северный курьер», книга «85 лет МВД Карелии», 2000, 2008 г.г.).

Была настоящая дружба, выдержавшая испытание временем. Это Е.Рыбинский, Н.Чекалов, В.Минин – комсомол; Н.Кочетов – председатель Совета министров, В.Крыжановский – председатель КГБ республики. Это – настоящие друзья в МВД. Очень дорожу дружбой с Лёшей Авдышевым – поэтом и художником, яркой творческой личностью, Певцом Севера:

Холодок июньского рассвета

И вода, как серебро, бела,

Коротко ты, северное лето,

Словно взмах утиного крыла…

На мгновенье сердце горько сжалось,

Без конца и края жизнь казалась,

А она, такие, брат, дела,

Словно взмах утиного крыла…»

Или:

«Не знают звери красоты своей,

Цветы цветут, не требуя награды,

Не помнят зеркала глядящих в них людей,

И площадь забывает про парады…

Наши встречи всегда превращались в праздники души.

Как председатель Карельского землячества люблю публично цитировать его строчки:

Москва всегда останется Москвою,

Не сравниваю, нет! Но только ближе

Мне звёзды Севера над головой,

Мой маленький великий остров Кижи!

Спасибо Лёше за его стихотворение, мне посвящённое в какое-то юбилейное время:

Став генералом, ты в сердцах читаешь!

Рекой французской жёнку величаешь,

Меня всегда за выпивку ругаешь,

Степенно утром в МВД шагаешь.

Образовавшись в славном комсомоле,

Не стал чинушей ты, твоя душа

Свободна, и чиста, и широка,

Как наша Волга, русская река!

Ты плаваешь в бассейне, словно рыба,

В делах решителен, как прежде, либо-либо!

Ты справедлив и ровен к людям, ибо

Тебе за помощь говорят: «Спасибо!»

Недаром, знаю, мудрые карелы,

Чтоб в доме их не погорело,

Тебе, чтобы в спокойствии везло,

Искоренить препоручили зло!

Преступники! Вы больше не финтите!

На дне морском дожмёт вас генерал.

Чтоб он десницей Божьей не карал,

Себя во всём смирнёхонько ведите!

Мы пред тобой, как перед Богом – голы.

У каждого ошибки и проколы…

Что ж делать, если на сердце аврал,

А ты всегда спокоен, генерал!

Я вышибаю из бутылки пробку

И пью стаканом…, ты же тянешь стопку…

…Чтоб я в Крыму вовек не загорал,

В стихах тебе я словом не соврал,

Мой друг — Мяукин Виктор, генерал!!!

(А.Авдышев)

О фамилии

В молодости мне казалось, что моя фамилия, если не единственная, то очень редкостная. Я знал лишь то, что она происходила из села Песчанка Пензенской области, а корни её шли из Шацкого района Рязанской области. И всё.

Фамилия, действительно, не такая распространённая, как, допустим, Иванов, Петров, Сидоров и другие, но и не такая редкостная, как мне казалось.

Помню, на втором курсе юрфака Ленинградского университета сдавал экзамен по римскому праву. Экзамен принимал профессор гражданского права, талантливейший учёный, любимец студентов Олимпиад Соломонович Иоффе. Когда он читал лекции по этому, в общем-то, скучному предмету, он так интересно это делал, что на лекции приходили студенты со всех других гуманитарных факультетов – исторического, философского, филологического и других.

Когда на экзамене подошла моя очередь, и я предъявил ему свою зачётку, он раскрыл её, посмотрел фамилию и захмыкал: «Мяукин… гм…, — часто заморгал своими ресницами, что ему было свойственно, — ну что ж, это не Петухов, не Горохов… Это Мяукин! Какую оценку Вы желаете?»

Сам не зная почему, не без наглости, сказал, что хотел бы получить пятёрку.

— Тогда берите билет и готовьтесь.

Я взял билет, сел за парту, прочитал вопросы и понял, что на один вопрос я что-то мог произнести, так как более или менее разбирался в нём, но по другому тема для меня была неведома.

Когда настал мой черёд отвечать, я подошёл и попросил поставить мне четвёрку (четвёрка означала возможность получать стипендию). Профессор взял мою зачётку и поставил четвёрку, ни о чём меня не спрашивая. Это был единственный случай за пять лет, когда я на экзамене получил хорошую отметку, не произнося ни одного слова по существу. Так я оказался для Иоффе ни Гороховым, ни Петуховым, а Мяукиным J.

В 70-ые годы, будучи министром внутренних дел Карелии, оказался на Рязанской земле. Это было отпускное время, и мы с Вероникой решили побывать в Есенинских местах, в Константиново. Из Рязани добирались туда по Оке кораблём. День провели на его родине, вдохнули атмосферу есенинского места. Красивые места… О них Есенин писал после поездки на Кавказ:

Как бы ни был красив Шираз,

Он не лучше Рязанских раздолий.

Вернувшись в Рязань, ознакомившись на следующий день с городом, вечером мы воспользовались гостеприимством начальника Рязанского Управления внутренних дел. За ужином я напомнил ему о своих рязанских корнях и высказал мнение, что, может быть, в области есть Мяукины. Он тут же позвонил в справочную службу, дал задание и через два часа нам привезли список Мяукиных – около двадцати человек, проживающих в Рязани, Щацке. Ф.И.О., место рождения, год рождения, Мяукины разных возрастов и разных профессий. Этот список у меня хранится до сих пор. В 1998 и 2008 годах во время моих поездок в Земетчино я проезжаю мимо Шацка, трепетно помню о своём происхождении.

Лет пять тому назад, примерно в 2004 году, в интернете моя дочь Лена обнаружила фамилию Мяукина в Можайске Московской области. Познакомились сначала заочно через интернет, а потом и встретились в Можайске.

Мяукин Валерий Борисович, около пятидесяти лет, руководитель ОАО «Рассвет». Жена – Гелиашвили Ева. Трое детей – дочерей – Мяукиных – семи, десяти, тринадцати лет… Я, конечно, предполагал, что корни у него рязанские – шацкие, но оказалось, что родовое его гнездо не Шацк, а Переславль-Залесский Ярославской области.

Валерий ведёт родословную многих Мяукиных за период с середины XIX века. Иногда мы встречаемся с ними. Со своим семейством Валерий по моему приглашению был на нескольких мероприятиях Карельского землячества, побывал с делегацией Можайска в Карелии, в Петрозаводске. В его родословную я добавил всех своих Мяукиных – московских и питерских, а также семейства Анатолия Мяукина в Троицке и Сергея Мяукина в Климовске.

Интересен и такой момент. Как-то в Петербурге моему сыну Андрею, полковнику милиции, на глаза попалась база данных о нарушителях правил дорожного движения, и среди них оказались двое Мяукиных. Стало быть, и во второй столице есть не просто Мяукины, а настоящие нарушители дорожного движения! Знай наших!

***

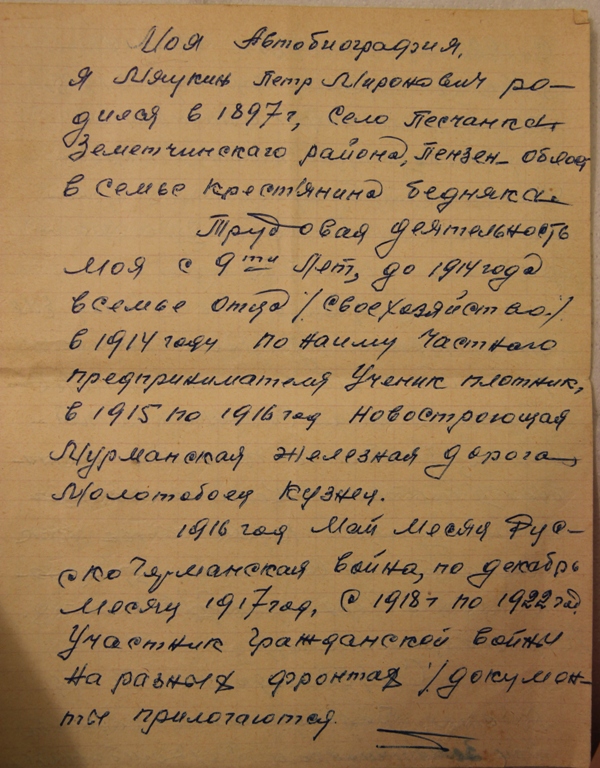

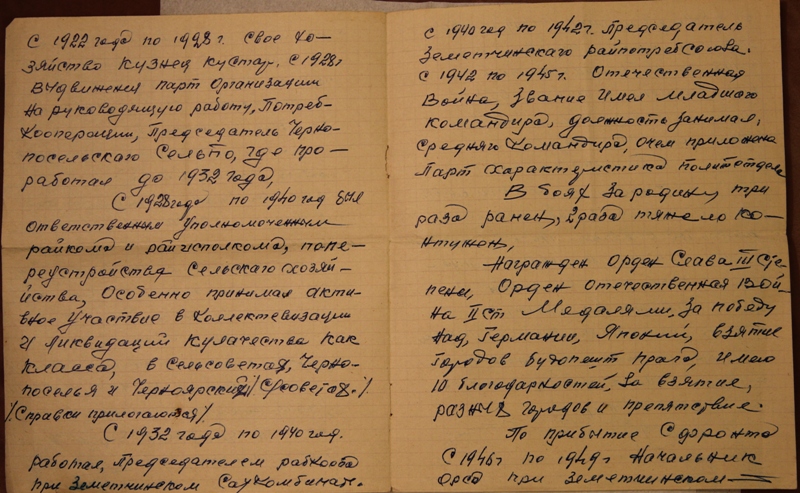

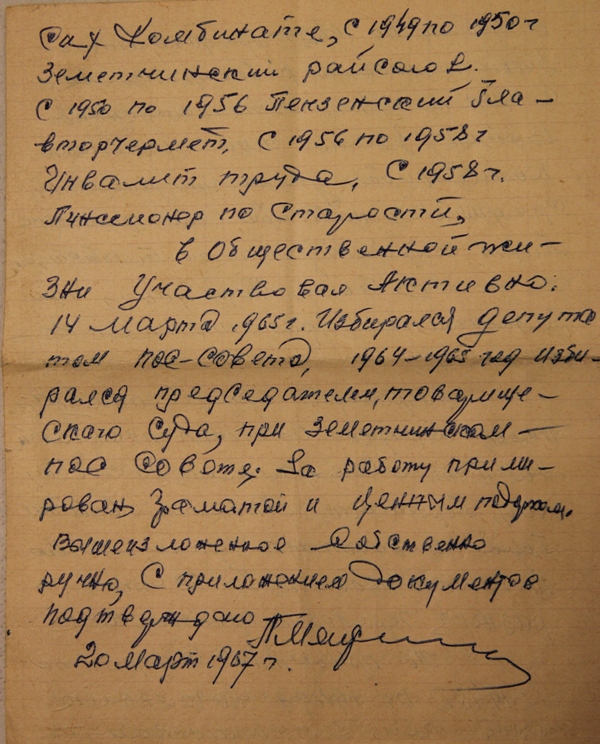

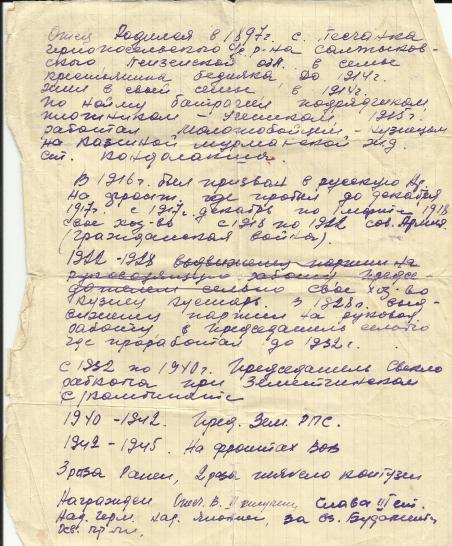

Мой отец — Мяукин Пётр Миронович

На долю поколения моего отца выпала сложнейшая судьба России в ХХ веке.

Родился он в 1897 году в Пензенской области, в семье потомственных кузнецов – выходцев из города Шацка Рязанской области. Унаследовал ремесло от своих прародителей. С 1916 года – участник Первой мировой войны, в 1918 году трудился молотобойцем на строительстве Октябрьской железной дороги на мурманском направлении в районе Кандалакши.

1919 год – возвращается на родину в своё село Песчанка и принимается за кузнечное дело. 1929 год – сдаёт в колхоз кузницу и вступает в ряды ВКП(б). Его отправляют в Москву на восьмимесячную учёбу, так называемый рабфак, где из рабочих и крестьян готовили специалистов народного хозяйства.

В отличие от матери, — православной христианки, отец был воинствующим атеистом.

Отец и мать

Отец и мать

Я не раз задумывался, почему отец, в общем-то, состоятельный в селе человек, так называемый середняк, который мог прокормить своим востребованным всегда на селе трудом человек, сильный по характеру, принял линию большевиков в области религии. Видимо, в основе этого решения была несправедливость в отношении народа со стороны власти, которую поддерживала церковь.

1941-1945 годы – Великая Отечественная война. Отец – старший сержант, всю войну исполнявший обязанности командира взвода связи, прошёл боевой путь от Сталинграда до Праги. Четырежды раненый, дважды тяжело контуженный, трижды побывавший в штрафных ротах, побывавший ещё и в Маньджурии на войне с Японией, вернулся домой победителем с боевыми наградами и сохранившимся партийным билетом. Он был настоящим убеждённым коммунистом.

В 1942 году восемь месяцев находился в известном окружении под Харьковом. Немцы после достигнутого успеха продвигались вперёд, а он остался в селе Екатериновка работать в сохранившемся колхозном хозяйстве.

- Что умеешь делать? – спросил у него председатель колхоза.

- Могу писать бумаги, готовить документы…

- Таких людей у нас и без тебя достаточно. Что можешь ещё?

- Работать кузнецом.

- Тогда ты нам дюже нужен. Будешь ковать лошадей и всё прочее.

Через восемь месяцев отец перешёл линию фронта и влился в подходившие наши части. После войны что-то его тянуло в эти места, но так он и не собрался. Войну прошёл вместе с украинцами, а потому после войны любил петь украинские песни: «Распрягайте, хлопцы, кони… А я пиду…» и другие. Ну, а если приходилось выпивать лишние сто грамм, то во сне воспроизводил сложные ситуации на передовой и орал: «Мать-перемать! Вперёд! Назад! Огонь!», произносил украинские фамилии. На войне русские, украинцы и другие народы воевали в едином братском строю. Даже в страшном сне они не могли представить, что когда-то Союз Советских Социалистических республик канет в прошлое, а дружба даже славянских народов даст трещину.

Имея четыре класса образования, отец хорошо разбирался во всех хитросплетениях политической жизни. Помню, как он после войны, несмотря на строгость того времени, в узком кругу осуждал Сталина за принижение роли Жукова в Великой Отечественной войне. Жукова высоко ценил и не сдавал. А вот когда Хрущёв разоблачал роль Сталина, отец резко и крепко осудил Никиту за это и за все его волюнтаристские кукурузные выходки. На мой взгляд, история показала правоту моего отца.

Я благодарен отцу и Советской власти, которые дали мне, парню из провинции, возможность после окончания школы поступить на юридический факультет Ленинградского университета, окончить его и быть адекватно востребованным в жизни.

От отца я унаследовал любовь к жизни, к борьбе, к тому, чтобы иногда плыть и против течения. А ещё я унаследовал от него любовь к Есенину – он был и остаётся моим любимым поэтом.

Я считаю, поколение отца достойно вынесло все тяготы, все испытания жизни. Если бы они дожили до нашего времени, они никогда бы не позволили горе-политикам, выскочкам типа Горбачёва, Ельцина, Шеварднадзе, Яковлева и их сообщников развалить Советский Союз, разрушить социализм, порушив таким образом итоги Великой Отечественной войны.

Г.К.Жуков в своих воспоминаниях пишет: «Столько жизней отдано за Победу, что если вы не сохраните её результатов, потомки вас проклянут». И мы заслуживаем проклятий, а поколение моего отца заслуживает всяческого уважения.

***

О Веронике

С Вероникой мы счастливо прожили 45 лет. И много, и мало… Но я благодарен судьбе и за это.

Во время одной из зарубежных поездок — это было в Германии, в восьмидесятые годы (в группе нас было пятнадцать-двадцать семейных пар, руководители МВД, УВД) — в конце нашего трёхнедельного пребывания к нам с Вероникой подошёл почтенного возраста генерал из нашей группы (фамилия генерала, если мне не изменяет память, Машковец) и сказал, что он считает нашу пару во всех отношениях самой, самой трогательной и привлекательной.

И мне, и Веронике тогда было за пятьдесят. В знак уважения он вручил нам переписанные его рукой стихи Байрона. Эти стихи я считаю и своим посвящением Веронике:

Когда сгустилась мгла кругом,

И ночь мой разум помутила,

Когда неверным огоньком

Едва надежда мне светила,

В тот страшный час,

Когда окутан тьмой

Трепещет дух осиротелый,

Когда, страшась молвы людской,

Сдаётся трус и медлит смелый,

Лишь ты была в тот смертный час

Моей немеркнущей звездою.

(Байрон, «Станцы Августе»)

…Вероника ушла из жизни 21 сентября 2001 года и похоронена в Москве на Троекуровском кладбище.

…Идёшь, на меня похожий,

Глаза устремляя вниз…

Я их опускала тоже.

Прохожий, остановись!

Не думай, что здесь – могила,

Что я появлюсь, грозя,

Я слишком сама любила

Смеяться, когда нельзя.

И кровь приливала к коже,

И кудри мои вились…

Я тоже была, прохожий…

Прохожий, остановись!

Но только не стой угрюмо,

Главу опустив на грудь.

Легко обо мне подумай,

Легко обо мне забудь…

(Марина Цветаева)

В молодости, когда мы встретились, Вероника любила смеяться – от души, заразительно, примечательно, можно было ей в этом даже позавидовать J.

На её могиле установлен памятник из карельского камня, привезён специально из Карелии, которую она считала своим родным краем.

В 2001 году мы впервые из-за болезни Вероники не поехали на дачу в Карелию. Там, в 1990 году, когда мы только построили домик на берегу Шотозеро и начали обустраивать территорию – были посажены наши любимые клёны, кедры; а возле дома из семечки (!) стала прорастать берёзка. Сначала я хотел её убрать исходя из того, что в Карелии тут и там и без того растут сосны и берёзы. Вероника возразила.

На следующий год, и ещё следующий, и третий я предпринимал попытки берёзу убрать, но вновь и вновь наталкивался на её возражения. В конце концов, сдался. Так выросла возле нашего дома красивая стройная берёза. Берёза Вероники…

После похорон, чтобы прийти в себя, я поехал в Карелию на дачу и вдруг обнаружил, что берёза дала большую трещину по стволу снизу. Выходит, она дала трещину именно в период ухода из жизни моей Вероники!

Совпадение?

Какая-то мистика…

Когда я приезжаю на дачу, я иду и обнимаюсь с этой берёзкой, как будто встречаюсь с Вероникой.

И ещё о берёзе. Прошлым летом в 2008 году сосед по даче Ю.Н.Маслов, в прошлом конструктор Онежского тракторного завода, сказал мне, что у него гостил его друг, доктор биологических наук. Так вот он, проходя мимо нашего дома и вглядываясь изучающее в дерево, высказал мнение, что это не обычная берёза, а берёза карельская. Знатокам известно, что это такое. Может быть…

Возвращаясь в Москву с дачи, я еду на кладбище к Веронике и отмечаю, что особое прилежание к могиле оказывает её любимый внук Антон. Жизнь продолжается.